情報開示請求に関する法改正と今後の展望について

8部60期 保坂理枝

第1 はじめに

現行のプロバイダ責任制限法(以下「プロ責法」という。)の正式名称は「特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律」という。法律の正式名称は一般には浸透していないが、プロ責法は、昨今大きな社会問題となっているSNSや掲示板等のインターネット上で行われる投稿をめぐって、プロバイダによる削除や情報開示について定めるものであり、これらの手続き自体は一般にもなじみがあると思われる。

プロ責法に基づく情報開示請求は、インターネット上での幅広い言論の浸透と、誹謗中傷への法的アプローチという観点から大いに取りざたされているが、このような社会的なニーズも相まって、近年、令和3年、令和5年にそれぞれ大きな改正を遂げている。令和5年改正法は法令名の変更を伴っており、令和7年4月1日の施行後は、「特定電気通信による情報の流通によって発生する権利侵害等への対処に関する法律」(通称「情報流通プラットフォーム対処法」あるいは「情プラ法」)に改称する。

本論考においては、プロ責法がこれまで担ってきた役割を概観しつつ、近年の2度にわたる改正の内容と、その後の展望について言及する。

第2 プロ責法の役割

(1)本来、インターネット等を通じて行われる発信は、憲法上保障される表現の自由のもと、最大限尊重されなければならない。その一方で、表現の自由も無制限に認められるものではなく、表現行為の内容が他者の人権を含む権利利益を侵害するような場合には、違法な表現行為として、削除や損害賠償の請求の対象となる。

インターネットがこれほどまでに普及浸透する以前のオフラインでの言論を想定すると、口頭での言論であれば記録に残ることは少ないし、市場で流通する出版物であれば、出版差し止めといった方法が使用されてきた。他方で、インターネット上での言論の場合、削除されなければいつまでも記録が残り続けるおそれがあり、さらに、SNSや掲示板の出現により、一度インターネット上に掲載されてしまえば、容易に拡散するおそれがある。そのため、インターネット上の投稿により正当な権利利益の侵害を受けた者にとっては、オフラインでの言論と比較して、投稿された侵害言論を削除し、かつその発信者に対し損害賠償を求めるために発信者の情報開示を求める要請が各段に高まる。

(2)また、インターネット上の言論の特徴として、「匿名性」という点も挙げられる。

インターネット上で権利侵害投稿を行う多くの者は匿名で、自己の氏名や身分等の情報を明らかにすることなく投稿を行う。そのため、権利侵害の言論の「削除請求」やそれに伴う「損害賠償請求」も、投稿者が特定できなければ、適切な権利行使をすることが困難となる。そこで、インターネットの「プロバイダ」を通じた解決が求められることになる。

プロバイダ(掲示板やSNS運営者などのコンテンツプロバイダと、これらのインターネット上のサイトにアクセスするための通信手段を提供する事業者(携帯キャリアやインターネット通信事業者)などのアクセスプロバイダを含む。)は、通常投稿者とは異なる第三者である。しかし、投稿先サイトの管理者であれば投稿された情報について、接続プロバイダであれば当該投稿先サイトへの接続に関する情報について、通常、それぞれ一定の情報を保有している。また、投稿先サイトの管理者は、そのような情報の保持に加え、自ら運営するサイト上において行われた不当な言論を削除するなど、投稿内容についてコントロール可能な立場にもある。

そのため、違法な投稿を受けた被害者は、投稿者が協力しない場合、投稿内容についてコントロール可能な別の主体であるプロバイダに対応を要請することで権利侵害の救済を求めていくこととなるが、他方で、プロバイダは、被害を申述する者の求めに応じて削除や情報開示をしてしまうと、逆に投稿者の表現の自由を侵害することとなるリスクを負う。そのため、プロ責法は、このような場面における権利侵害投稿からの救済のため、一定の要件を満たす場合にプロバイダが投稿を削除し、または投稿者の情報を被害者に対し提供することについて、損害賠償の責任を負わないことを定めており(法5条及び6条)、これにより、プロバイダは、権利侵害投稿について、削除や情報開示等一定の対処を行うことが可能となる。これが、プロバイダ責任制限法という名称の所以である。

第3 近年の法改正の外観

(1)令和3年法改正以前の手続き

令和3年法改正以前は、権利侵害投稿が行われた場合、当該権利侵害投稿を行った者を特定する方法として、①まずサイト運営者であるコンテンツプロバイダに対して情報開示請求仮処分を提起し、権利侵害投稿のIPアドレス等の通信記録の情報を請求し、さらにこれにより得られた通信記録の情報をもって接続プロバイダを特定し、②次に、接続プロバイダに対して、情報開示請求訴訟等を提起し、当該投稿の通信記録の発信者に関する情報として、発信者の氏名や住所の開示を求めるという方法による必要があった。

もっとも、この方法では、ログイン型のSNSについて、コンテンツプロバイダがログイン時・ログオフ時のログ情報は保有しているが、特定の投稿を行った時点のログは保有していないような場合に、「当該投稿の通信記録」自体を保有しておらず開示ができないとして、結果的に不保持により開示が得られないという結果となることもあった。

また、このような方法による場合、侵害投稿を行った加害者を特定するまでに①コンテンツプロバイダに対する情報開示請求仮処分等と、②接続プロバイダに対する情報開示請求訴訟等の最低でも2回の手続きを経る必要があり、実際に加害者を特定し損害賠償請求訴訟を提起することも合わせ考えると、通算で3回もの法的手続きを申し立てる必要があった。

(2)令和3年法改正

ア 令和3年法改正の概要

令和3年法改正においては、上記の現行法上の問題を解消する観点から、情報開示請求の対象として、従来認められてきた侵害投稿自体の情報のほか、侵害投稿に関連する情報としてのログイン情報等(特定発信者情報)についても開示の対象とすることが認められた。もっとも、ログイン等の行為は通常それ自体違法な行為ではないため、あくまで専ら侵害行為に関連する情報であることが法文上要求されており(法5条1項本文かっこ書)、かつ、従前認められてきた情報開示請求の対象である「発信者情報」の開示の要件である下記(ア)(イ)の要件に付加して、以下の(ウ)の要件が要求される。

(ア)権利侵害の明白性

(イ)開示を受ける正当理由

(ウ)従前認められてきた「発信者情報」では侵害情報の発信者を特定できないこと

また、さらに、重要な改正点として、発信者情報開示命令申立という新たな手続(非訟事件)が設けられることとなった。当該手続きにおいては、従前、①コンテンツプロバイダに対する情報開示請求仮処分等と、②接続プロバイダに対する情報開示請求訴訟等の2段階の手続きを経る必要があった発信者情報の特定のための手続きを、一件の発信者情報開示命令申立手続きにより実施することができることとなった。

イ 令和3年法改正施行後の状況

令和3年法改正のうち、ログイン情報の開示については、従前開示の可否が争点となっていた点につき、一定の比較的厳格な要件を満たす場合には侵害投稿に近接した時点におけるログイン情報の開示を認めたという点で、情報開示により不利益を被る投稿者の利害についてもバランスをとりつつ立法的に解決したものとして評価に値するものといえる。現実に、ログイン型のSNSにおいても、法律に基づき情報開示が得られるようになった。

また、令和3年法改正により新たに導入された非訟事件についても、従前2件の手続きを要していたものを1つの手続きで完結することができるようになったことで、申立人にとっては、手続きの煩雑さの低減につながるものと評価することができ、ケースによっては、全体の手続きの迅速化が期待できる。

もっとも、非訟事件手続きは、プロバイダ側には相当の負担を要する手続きであるとの指摘もある。

また、情報開示請求は、プロバイダの保有する情報の保管期間との関係で極めて迅速な対応が求められるところ、膨大な数の情報開示請求事件が提起されている現状においては、投稿情報の早急な特定と、プロバイダによりログ情報が消去されてしまうことを防止する措置をできる限り迅速に実施することが求められる。このような観点からは、消去がなされないうちに、可及的速やかに侵害情報のIPアドレス等の情報を取得する必要があることから、実務的には、令和3年法改正の施行後も、コンテンツプロバイダへのIPアドレスの開示の請求は、迅速性が担保される仮処分手続きにより行われることが少なくない。そのため、非訟事件の導入後も、従来の①コンテンツプロバイダに対する情報開示請求仮処分事件をまず申し立てることは、なお十分考慮し得る選択肢として今後も残っていくことが予想される。

(3)令和6年法改正

令和6年法改正においては、一定規模以上の情報流通プラットフォーム事業者に対して以下の措置が義務付けられることとなった。これに伴い、法令の名称も改正され、情報流通プラットフォーム対処法と称されることとなる。

(ア)削除申出手続きの整備・公表(新法22条1項)

(イ)削除申出への対応体制の整備(新法24条)

(ウ)削除申出に対する判断・通知(新法25条1項)(省令により原則7日)

(エ)削除基準の策定及び公表(新法26条)

(オ)削除を行った場合の発信者への通知(新法27条)

(カ)措置の実施状況の公表(1年ごと)(新法28条)

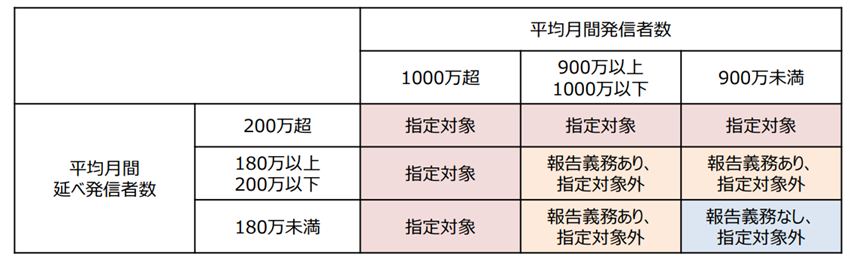

なお、上記措置の実施が義務付けられる対象となる「一定規模以上」の判断基準は以下の表のとおりとされている。

総務省「情報流通プラットフォーム対処法の 省令及びガイドラインに関する考え方」より

このうち「平均月間発信者数」とは、日本国内において過去1年間に当該情報流通プラットフォームを利用した者(いわゆるアクティブユーザー)の数を12で除した数をいい、「平均月間延べ発信者数」とは、日本国内において過去1年間に当該情報流通プラットフォーム上において投稿を行った者の延べ数を12で除した数をいう。

令和6年法改正により、侵害投稿の「削除」の側面について、裁判所を通じた紛争解決手段を用いるのではなく、各プラットフォーム事業者の自主的な措置を通じて侵害投稿の早期円滑な対応が実施されることが期待される。

本論考執筆時点においては未だ令和6年法改正の改正事項は施行されていないため、実際にどのようなプラットフォーマーが上記義務の対象となり、事業者による自主的な運用がどの程度なされることになるかという点については未知数であるが、裁判所の手続きを通じることなく、各プラットフォーマーの自主的な対応による解決が増えていけば訴訟経済にも資するものと解される。

また、あくまで法令上の義務付けの対象は、月間の平均アクティブユーザー数が1000万以上、月間の延べ投稿数が200万以上という大規模なプラットフォーマーに限定されるものの、大規模プラットフォーマーの基準に達しない事業者や、「情報流通プラットフォーム」に該当しない事業者(例えば、ECサイトや検索サイト等のサービスにおいて付随的に口コミ表示機能が提供される場合には法規制の対象外とされている。)についても、投稿内容が権利侵害に該当すると判断されるようなケースについて、法律上の義務の対象となる大規模特定電気通信役務提供者(いわゆる大規模プラットフォーマー)に準じて、一定の自主的な取り組みが促進されることが期待される。

第4 今後の展望

発信者情報開示手続きについては、昨今の報道も相まって、訴訟内外における申立が増加の一途を辿っている(2020年4月30日総務省「発信者情報開示の在り方に関する研究会」提出資料、NTTコミュニケーションズ「当社における発信者情報開示請求の現状について」)。

その一方で、侵害投稿に対する「慰謝料」の額については、裁判例上一定の相場観が形成されつつあるといえ、相当の費用をかけて裁判上の手続を実施したとしても、それにより被害者が得られる「慰謝料」の額には限界があると解される。そのため、相当の費用を投じて発信者を特定し慰謝料を請求するという一連の手続きは、個人にとってはあまり現実的ではない選択肢となっていく可能性は否定できない。

このような個人による手続きに関しては、令和6年法改正による情報流通プラットフォーマーに対する「削除」措置の義務付けを通じた事業者の自主的な対応促進は、裁判所の手続きを要しない迅速かつ円滑な問題解決手段として、被害者にとっても、訴訟経済の観点からも、相応の効果をもたらすものと期待される。

他方で、コンテンツビジネスを展開する事業者にとっては、そのコンテンツの海賊版の配信等の著作権等の侵害投稿による損害額は、「慰謝料」と比較して相当高額に達する場合もある。このようなコンテンツ等の権利侵害投稿を行う当事者を特定することに対する需要は、コンテンツビジネス提供者にとっては引き続き高く維持される可能性があり、このようなケースでは、裁判所における手続きを通じた情報開示及び損害賠償請求が将来的にも活用されていくことが予想される。